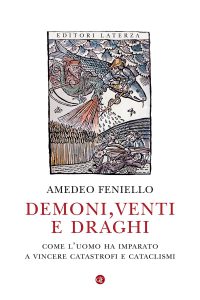

Nel XIV secolo, al finire del nostro Medioevo, l’intero pianeta venne scosso da epidemie, catastrofi ambientali e cambiamenti climatici. Improvvisamente fu come se demoni, venti e draghi si scatenassero assieme per punire l’orgoglio dell’uomo. Dalla Cina fino all’Europa si diffuse la peste nera, un’epidemia che sembrava annunciare l’apocalisse, accompagnata com’era da furiose inondazioni e giganteschi sciami di cavallette. Da un capo all’altro dell’Eurasia si avvertirono le conseguenze di un improvviso mutamento delle temperature e l’inizio di quella che viene chiamata ‘piccola glaciazione’.

Eppure l’uomo seppe reagire al trauma di questi eventi drammatici. Piano piano emersero dei veri e propri ‘paesaggi adattativi’, nuove forme di organizzazione sociale, politica ed economica che lanciarono il mondo verso una fase nuova. Una lezione, affascinante, che ci viene dal passato e che ha molto da insegnarci oggi.

Un estratto da Demoni, venti e draghi. Come l’uomo ha imparato a vincere catastrofi e cataclismi, il nuovo libro di Amedeo Feniello.

_______________________________________________________

In balia della natura

Killer inconsapevoli

La madre di tutti i contagi fu la peste nera. La pandemia capace di oscurarne ogni altra nella storia dell’umanità. Un prodigio di distruzione, tanto ampia da abbracciare tutto il Vecchio Mondo e di espandersi con una velocità inusitata, devastando l’Asia, il Medio Oriente, il Nord Africa e l’Europa. Di cosa si trattasse e chi avesse provocato questa catastrofe lo si sa davvero da poco tempo. Da quando la medicina ha elaborato nuovi strumenti d’analisi e di trattamento delle malattie infettive. Solo centocinquanta anni fa, infatti, si sono individuati con nettezza i killer inconsapevoli, i vettori. A partire dal più piccolo e micidiale: il bacillo. Grazie al lavoro di ricerca svolto, indipendentemente l’uno dall’altro, dal medico giapponese Shibasaburō Kitasato – allievo di Robert Koch a Berlino – e da Alexandre Yersin, uno studente svizzero che aveva studiato con Louis Pasteur e Émile Roux. Durante la peste di Hong Kong del 1894, entrambi scoprirono che un medesimo bacillo era presente sia nei tessuti dei topi sia di umani morti per il contagio. Era la svolta. Che, però, nel tempo, è andata tutta in gloria di Yersin, visto che il bacillo è stato battezzato col nome che tutti conosciamo – Yersinia pestis –; con buona pace di Shibasaburō Kitasato, ormai quasi completamente ignorato.

La madre di tutti i contagi fu la peste nera. La pandemia capace di oscurarne ogni altra nella storia dell’umanità. Un prodigio di distruzione, tanto ampia da abbracciare tutto il Vecchio Mondo e di espandersi con una velocità inusitata, devastando l’Asia, il Medio Oriente, il Nord Africa e l’Europa. Di cosa si trattasse e chi avesse provocato questa catastrofe lo si sa davvero da poco tempo. Da quando la medicina ha elaborato nuovi strumenti d’analisi e di trattamento delle malattie infettive. Solo centocinquanta anni fa, infatti, si sono individuati con nettezza i killer inconsapevoli, i vettori. A partire dal più piccolo e micidiale: il bacillo. Grazie al lavoro di ricerca svolto, indipendentemente l’uno dall’altro, dal medico giapponese Shibasaburō Kitasato – allievo di Robert Koch a Berlino – e da Alexandre Yersin, uno studente svizzero che aveva studiato con Louis Pasteur e Émile Roux. Durante la peste di Hong Kong del 1894, entrambi scoprirono che un medesimo bacillo era presente sia nei tessuti dei topi sia di umani morti per il contagio. Era la svolta. Che, però, nel tempo, è andata tutta in gloria di Yersin, visto che il bacillo è stato battezzato col nome che tutti conosciamo – Yersinia pestis –; con buona pace di Shibasaburō Kitasato, ormai quasi completamente ignorato.

Yersinia, allora: se vogliamo indicarla con una formula, mi pare suggestiva quella di Drancourt, Houhamdi e Raoult, un «organismo ectoparassita tellurico». Una definizione azzeccata per un bacillo capace di generare una slavina di proporzioni inimmaginabili ma che, a guardarlo al microscopio, sembra innocuo. Così, senza né braccia né gambe. Che sembra né vivere né esistere – almeno secondo i parametri che attribuiamo noi umani alla vita –. Invece, se lo osserviamo, possiamo cogliere delle cose davvero interessanti. A partire dalla sua storia. Yersinia ha un gemello. Oggi chiamato Yersinia pseudotuberculosis: un gemello buono, relativamente benigno, che sopravvive nei corsi d’acqua e nel terreno e ha effetti sull’uomo limitati. Circa 28 mila anni fa, all’epoca dell’Ultimo massimo glaciale, Yersinia pestis si è staccato dal gemello e ha modificato il suo percorso. Ha mutato codice genetico, il genoma, l’impronta digitale che lo ha reso diverso e unico rispetto a tutti gli altri esseri viventi. Lo ha cambiato in un essere speciale. Se osserviamo le sue caratteristiche si resta colpiti. Innanzitutto, è estremamente abile, dotato di grandi capacità di invadere e colonizzare nuovi territori, di adattarsi ad ambienti climatici differenti e, per muoversi, di adoperare dei compagni di viaggio rapidi e altrettanto adattabili. Yersinia è resistente: può restare per settimane o anche mesi silente e contaminare i suoli, e insidiarsi in animali, per via aerea o per ingestione. Preferisce i mammiferi, non troppo grandi: marmotte, gerbilli, scoiattoli, furetti, arvicole. Finché la Yersinia vive con loro, la possibilità di contagio resta relativa. È quando incontra altri compagni di viaggio, più numerosi, più sociali, meno tolleranti al bacillo, che le condizioni fatalmente cambiano. Ciò accade quando incontra una particolare specie di roditore: nel nostro caso, il rattus rattus, il topo nero. È lui il vero tramite, diremmo l’autobus che trasporta la Yersinia dai boschi abitati dai mammiferi alle comunità dove vive un’altra specie, l’uomo. Per salire sull’autobus la Yersinia si serve però di un cavallo di Troia: un parassita, la pulce, la Xenopsylla cheopis, individuato come il principale vettore della peste due anni dopo la scoperta Kitasato-Yersin.

Il bacillo entra nel suo corpo. È lo spillover. Il salto di specie. E cosa fa la Xenopsylla? Infettata col bacillo della peste, la pulce non è più in grado di digerire il suo cibo e diventa voracemente affamata. Si ciba di sangue di mammiferi. Dei piccoli roditori o dei topi. Quando il roditore muore di peste, la pulce cerca disperatamente altro cibo e va alla ricerca di un nuovo ospite. Un umano, ad esempio. E si sposta con un altro spillover. In attesa di un nuovo ospite animale, una pulce di ratto può restare silente fino a cinquanta giorni nel grano (immaginiamo: nelle dispense delle case, nei granai, nei silos, nelle navi e nei carriaggi da trasporto ecc.) o tra oggetti bianchi e morbidi, come i panni di lana. E poi, una volta uscita da questi comodi rifugi, ricomincia ad andare di nuovo a caccia, alla ricerca di altro cibo, ratti o uomini che siano. E va notato che, poiché tanto il grano quanto i panni erano fondamentali articoli di commercio, il loro trasporto fu uno dei principali veicoli di diffusione della peste.

Il terzo grande imputato è, come abbiamo già visto, il topo nero. Il rattus rattus. Il nostro immaginario corre subito a rappresentazioni orrifiche impresse nella nostra fantasia, dalla favola del pifferaio di Hamelin – una delle più affascinanti metafore dei danni apportati dai topi alla quotidianità cittadina nordeuropea – alle sequenze del film Nosferatu di Herzog, con le schiere di topi che, lungo vicoli oscuri e marcescenti, accompagnano il signore dei vampiri. Restando aderenti alla realtà, nella peste verosimilmente furono implicate altre varietà di topi, come i topi di campagna, sebbene si tenda ad escludere la loro incidenza diretta, considerata la loro scarsa propensione al contatto con gli umani. Ben diversa è invece proprio la storia del topo nero. A lui, gli uomini piacciono. Preferisce stabilire la sua tana accanto alle riserve di grano predisposte dagli uomini o, ancora meglio, crearla nelle loro case. Si imbarca volentieri sulle navi e si sistema nelle bisacce dei viaggiatori, nelle botti, nei sacchi, nelle stive. Una volta a terra, ama la città. Le comunità, il calore, la disponibilità immediata di cibo, gli scarti e i rifiuti. Poiché le preferenze alimentari dell’uomo e del ratto sono simili, i ratti preferiscono avere tane a breve distanza da dove il grano si produce, si conserva e si vende. I mulini, i depositi, i granai, le spedizioni di frumento e di farina, i mercati piccoli e grandi sono i luoghi privilegiati dove pulci, topi e uomini hanno la maggiore possibilità di incontrarsi e contagiarsi. E non è un caso se mugnai e panettieri fossero spesso le prime vittime della peste. Quando le tane dei ratti neri venivano infettate dalle pulci, i ratti malati e morenti affluivano in superficie. Anche a centinaia se non a migliaia, come riportano le fonti. Con delle storie particolari, come quella dell’alto Egitto dove la maggior parte dei fellahin costruivano delle soffitte per i piccioni sui tetti delle loro case, e, una quindicina di giorni prima che gli abitanti delle stanze sottostanti iniziassero a morire di peste, i ratti morti cadevano dalle travi perché avevano le loro tane sui tetti, ghiotti com’erano delle uova di piccione.

Il terzo grande imputato è, come abbiamo già visto, il topo nero. Il rattus rattus. Il nostro immaginario corre subito a rappresentazioni orrifiche impresse nella nostra fantasia, dalla favola del pifferaio di Hamelin – una delle più affascinanti metafore dei danni apportati dai topi alla quotidianità cittadina nordeuropea – alle sequenze del film Nosferatu di Herzog, con le schiere di topi che, lungo vicoli oscuri e marcescenti, accompagnano il signore dei vampiri. Restando aderenti alla realtà, nella peste verosimilmente furono implicate altre varietà di topi, come i topi di campagna, sebbene si tenda ad escludere la loro incidenza diretta, considerata la loro scarsa propensione al contatto con gli umani. Ben diversa è invece proprio la storia del topo nero. A lui, gli uomini piacciono. Preferisce stabilire la sua tana accanto alle riserve di grano predisposte dagli uomini o, ancora meglio, crearla nelle loro case. Si imbarca volentieri sulle navi e si sistema nelle bisacce dei viaggiatori, nelle botti, nei sacchi, nelle stive. Una volta a terra, ama la città. Le comunità, il calore, la disponibilità immediata di cibo, gli scarti e i rifiuti. Poiché le preferenze alimentari dell’uomo e del ratto sono simili, i ratti preferiscono avere tane a breve distanza da dove il grano si produce, si conserva e si vende. I mulini, i depositi, i granai, le spedizioni di frumento e di farina, i mercati piccoli e grandi sono i luoghi privilegiati dove pulci, topi e uomini hanno la maggiore possibilità di incontrarsi e contagiarsi. E non è un caso se mugnai e panettieri fossero spesso le prime vittime della peste. Quando le tane dei ratti neri venivano infettate dalle pulci, i ratti malati e morenti affluivano in superficie. Anche a centinaia se non a migliaia, come riportano le fonti. Con delle storie particolari, come quella dell’alto Egitto dove la maggior parte dei fellahin costruivano delle soffitte per i piccioni sui tetti delle loro case, e, una quindicina di giorni prima che gli abitanti delle stanze sottostanti iniziassero a morire di peste, i ratti morti cadevano dalle travi perché avevano le loro tane sui tetti, ghiotti com’erano delle uova di piccione.

Topi e pulci. Ma sono loro gli unici imputati? Non sembra. Le cose pare che andassero anche diversamente, come spiegano oggi i biologi. Perché questa trasmissione da ospite a ospite non appare rapidissima. Perciò oggi non si pensa più, come si è fatto a lungo, ad un solo vettore ma a tanti di essi. Vari tipi di pulci dei ratti, oltre la Xenopsylla: ad esempio il Nosopsyllus fasciatus o i pidocchi o la Pulex irritans degli uomini. Verosimilmente tutti agirono parallelamente e ognuno cooperò, per proprio conto, a trasportare lo stesso carico di morte. La Yersinia poté scegliere, allora, anche un’altra strada, respiratoria. È la forma polmonare della peste, la più micidiale. Passa da persona a persona per via aerea, sebbene essa non possa persistere indipendentemente dalla forma bubbonica. Tuttavia, non fu la principale forma di contagio. Era pericolosissima per chi stava vicino all’ammalato, quando egli cominciava a tossire sangue copiosamente. Il periodo di incubazione per la peste polmonare andava da uno a sei giorni, mentre la mortalità raggiungeva il cento per cento. Alla fin fine, ciò che conta è che in questa guerra che chiamiamo peste nera vince un esercito di miliardi di roditori, ratti, pulci, pidocchi. Che trova la sua capacità scatenante nella Yersinia. Che esiste in natura da milioni di anni. E ogni tanto si mostra, in tutta la sua virulenza. Che si adatta, sa scegliere vettori e vettori, ospiti e ospiti, migliorando, quando può, le sue performance. E salta di specie: passando da roditori selvatici a quelli comuni, dal topo di campagna al topo di città, dalle pulci dei roditori alle pulci dell’uomo e ai pidocchi. Attraverso queste interazioni e con questa enorme capacità di adattamento, la Yersinia diventa micidiale e violentissima, tanto da provocare l’incommensurabile disastro ecologico della metà del Trecento.

Ora, riavvolgiamo il nastro e seguiamo la sequenza, scenario per scenario. Con il progressivo incremento di complessità nel passaggio della malattia da enzootica a epizootica a panzootica a zoonotica a, finalmente, pandemica. All’inizio tutto si nasconde. Le riserve di bacilli esistono sottotraccia, tra gli animali selvatici dei boschi, tra le marmotte, gli scoiattoli e i gerbilli delle regioni semiaride dell’interno dell’Asia. Grazie alla loro lunga esposizione al contatto con la Yersinia, la convivenza tra loro è benigna e i livelli di mortalità bassi. Essa riesce a sopravvivere e non si estingue, capace com’è di trovare sempre un ospite, tramite appunto la pulce. Però non apporta troppi danni. La scarsa vegetazione e il numero limitato di ospiti ne attenua la virulenza. Fin qui, accade poco. Ma se il clima cambia e piove di più, cosa succede? La vegetazione si infittisce, i roditori selvatici hanno più risorse da sfruttare, la loro popolazione aumenta e la Yersinia scopre di avere un numero più grande di portatori. L’umidità poi scatena un altro effetto: fa aumentare le larve delle pulci e il loro numero si moltiplica. È un passaggio che comincia a coinvolgere gli uomini – cacciatori, boscaioli, pastori entrano in contatto con i roditori, li mangiano, lavorano le loro pelli, le trasformano in indumenti, guanti, pellicce – con la loro bella scatola cinese, con dentro pulci e bacilli. Non si tratta ancora di una condizione che permetta lo scoppio della pandemia. Gli effetti sono contenuti, frenati. Ci può essere un’epidemia circoscritta ma non una pandemia. Per arrivare alla pandemia bisogna fare un passo ancora oltre. In effetti, le cose si fecero davvero serie per gli umani quando i roditori selvatici cominciarono a incrociare quelli comuni, che vivevano in simbiosi con l’uomo. È questo lo stadio cruciale. Spinte dalla fame, per le pulci i roditori selvatici erano troppo pochi. Bisognava trovare una soluzione: incrociare ospiti alternativi, molto più numerosi dei topi, che restarono impigliati in una vera e propria trappola biologica. A differenza dei loro cugini selvatici, che hanno una lunga esperienza genetica di relazione col bacillo e con le pulci, i topi sono impreparati. Non hanno difese. Le pulci trasmettono rapidamente il bacillo. E i ratti, di conseguenza, muoiono in massa. Dal momento dell’infezione, al topo restano dai dieci ai quattordici giorni di vita. Ma, se essi muoiono in massa, una quantità infinita di pulci affamate e stordite dalla Yersinia a chi si può attaccare per soddisfare i propri appetiti? A un animale un po’ più grosso di taglia, più facile da avvicinare: l’uomo. Gli umani vengono assediati. Assaltati. Le loro difese cadono rapidamente. La trasmissione passa da uomo a uomo. Comincia la pandemia.

Adesso può espandersi senza limiti, in un mondo che – da Oriente a Occidente – convive con tanti parassiti, tratto consueto della quotidianità. L’uomo diventa così il nuovo portatore. E, con lui, si trasformano in vettori tutte le sue creazioni, i suoi strumenti, i mezzi del suo supposto dominio sul mondo: i mercati, le strade, le rotte commerciali, quelle carovaniere, i porti. Navi, cavalli e dromedari, che avevano annunciato l’epoca nuova degli scambi internazionali, si trasformano nei migliori veicoli di un contagio che si esprime meglio proprio sulle strutture ruggenti del commercio globale, dei traffici transahariani, dei lunghi percorsi delle vie della Seta e delle vie dei monsoni. «Le città, il grande elemento di snodo di un’epoca, alimentano i più violenti focolai, ricche com’erano di una massa di poveri, indigenti, affamati, dove la mancanza di igiene e di salute pubblica era la norma. Ma peggio avviene nelle campagne, abitate da donne e uomini indeboliti, provati dalle sequenze delle carestie, fiaccati dalla morte dei propri animali uccisi a loro volta da un’altra pandemia». Una ridda caotica che permette alla Yersinia di passare da una situazione di incubazione a una di crescita, fino a diventare la più letale bomba patogena mai incontrata dall’umanità.

Il libro:

Più che una domanda sembra un rompicapo, e forse lo è. Eppure Francesca Trivellato, Andrew W. Mellon Professor presso l’Institute for Advanced Studies di Princeton, docente e ricercatrice di storia economica in età moderna, allieva di Giovanni Levi, fondatore insieme a Carlo Ginzburg della microstoria nonché grande studioso di storia moderna, crea in questo suo libro, Ebrei e Capitalismo. Storia di una leggenda dimenticata, un tessuto perfettamente coerente di tutto questo e tanto altro.

Più che una domanda sembra un rompicapo, e forse lo è. Eppure Francesca Trivellato, Andrew W. Mellon Professor presso l’Institute for Advanced Studies di Princeton, docente e ricercatrice di storia economica in età moderna, allieva di Giovanni Levi, fondatore insieme a Carlo Ginzburg della microstoria nonché grande studioso di storia moderna, crea in questo suo libro, Ebrei e Capitalismo. Storia di una leggenda dimenticata, un tessuto perfettamente coerente di tutto questo e tanto altro.

Il terzo grande imputato è, come abbiamo già visto, il topo nero. Il rattus rattus. Il nostro immaginario corre subito a rappresentazioni orrifiche impresse nella nostra fantasia, dalla favola del pifferaio di Hamelin – una delle più affascinanti metafore dei danni apportati dai topi alla quotidianità cittadina nordeuropea – alle sequenze del film Nosferatu di Herzog, con le schiere di topi che, lungo vicoli oscuri e marcescenti, accompagnano il signore dei vampiri. Restando aderenti alla realtà, nella peste verosimilmente furono implicate altre varietà di topi, come i topi di campagna, sebbene si tenda ad escludere la loro incidenza diretta, considerata la loro scarsa propensione al contatto con gli umani. Ben diversa è invece proprio la storia del topo nero. A lui, gli uomini piacciono. Preferisce stabilire la sua tana accanto alle riserve di grano predisposte dagli uomini o, ancora meglio, crearla nelle loro case. Si imbarca volentieri sulle navi e si sistema nelle bisacce dei viaggiatori, nelle botti, nei sacchi, nelle stive. Una volta a terra, ama la città. Le comunità, il calore, la disponibilità immediata di cibo, gli scarti e i rifiuti. Poiché le preferenze alimentari dell’uomo e del ratto sono simili, i ratti preferiscono avere tane a breve distanza da dove il grano si produce, si conserva e si vende. I mulini, i depositi, i granai, le spedizioni di frumento e di farina, i mercati piccoli e grandi sono i luoghi privilegiati dove pulci, topi e uomini hanno la maggiore possibilità di incontrarsi e contagiarsi. E non è un caso se mugnai e panettieri fossero spesso le prime vittime della peste. Quando le tane dei ratti neri venivano infettate dalle pulci, i ratti malati e morenti affluivano in superficie. Anche a centinaia se non a migliaia, come riportano le fonti. Con delle storie particolari, come quella dell’alto Egitto dove la maggior parte dei fellahin costruivano delle soffitte per i piccioni sui tetti delle loro case, e, una quindicina di giorni prima che gli abitanti delle stanze sottostanti iniziassero a morire di peste, i ratti morti cadevano dalle travi perché avevano le loro tane sui tetti, ghiotti com’erano delle uova di piccione.

Il terzo grande imputato è, come abbiamo già visto, il topo nero. Il rattus rattus. Il nostro immaginario corre subito a rappresentazioni orrifiche impresse nella nostra fantasia, dalla favola del pifferaio di Hamelin – una delle più affascinanti metafore dei danni apportati dai topi alla quotidianità cittadina nordeuropea – alle sequenze del film Nosferatu di Herzog, con le schiere di topi che, lungo vicoli oscuri e marcescenti, accompagnano il signore dei vampiri. Restando aderenti alla realtà, nella peste verosimilmente furono implicate altre varietà di topi, come i topi di campagna, sebbene si tenda ad escludere la loro incidenza diretta, considerata la loro scarsa propensione al contatto con gli umani. Ben diversa è invece proprio la storia del topo nero. A lui, gli uomini piacciono. Preferisce stabilire la sua tana accanto alle riserve di grano predisposte dagli uomini o, ancora meglio, crearla nelle loro case. Si imbarca volentieri sulle navi e si sistema nelle bisacce dei viaggiatori, nelle botti, nei sacchi, nelle stive. Una volta a terra, ama la città. Le comunità, il calore, la disponibilità immediata di cibo, gli scarti e i rifiuti. Poiché le preferenze alimentari dell’uomo e del ratto sono simili, i ratti preferiscono avere tane a breve distanza da dove il grano si produce, si conserva e si vende. I mulini, i depositi, i granai, le spedizioni di frumento e di farina, i mercati piccoli e grandi sono i luoghi privilegiati dove pulci, topi e uomini hanno la maggiore possibilità di incontrarsi e contagiarsi. E non è un caso se mugnai e panettieri fossero spesso le prime vittime della peste. Quando le tane dei ratti neri venivano infettate dalle pulci, i ratti malati e morenti affluivano in superficie. Anche a centinaia se non a migliaia, come riportano le fonti. Con delle storie particolari, come quella dell’alto Egitto dove la maggior parte dei fellahin costruivano delle soffitte per i piccioni sui tetti delle loro case, e, una quindicina di giorni prima che gli abitanti delle stanze sottostanti iniziassero a morire di peste, i ratti morti cadevano dalle travi perché avevano le loro tane sui tetti, ghiotti com’erano delle uova di piccione.