“Carissima mamma, come vede, siamo in terra africana, giunti ieri dopo tre giorni di buon viaggio di mare. Intanto la salute è ottima, tanto per me come per Gaetano, il quale non ha nulla da invidiare in fatto di nerezza a questi arabi beduini.”

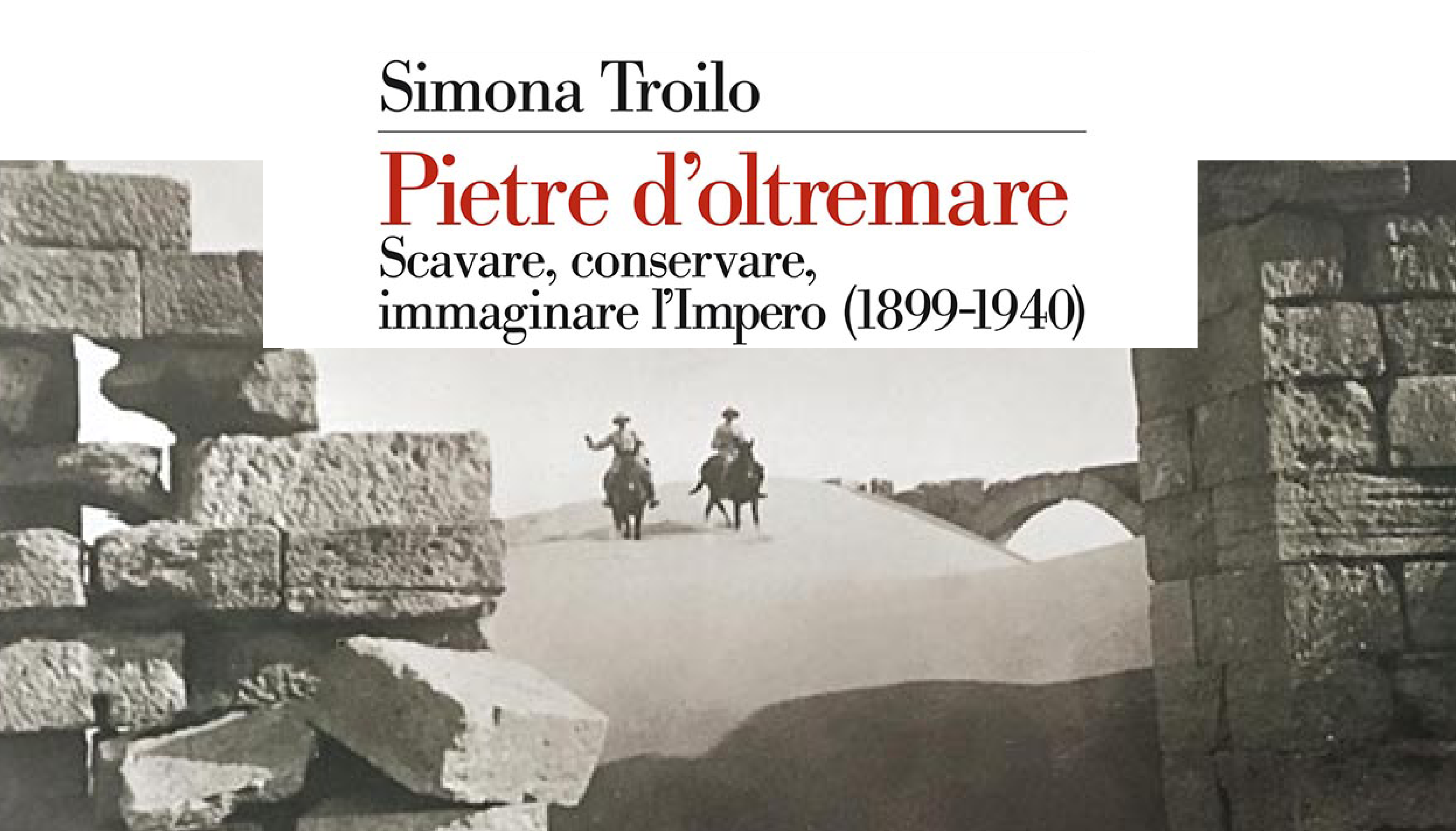

È una donna, Emilia De Sanctis Rosmini, a comunicare qui alla suocera lo sbarco a Bengasi della Missione cretese il 5 luglio 1910, e sono le sue prime osservazioni sul contesto d’approdo a segnare il cambio di passo e di scenario dell’archeologia italiana d’oltremare. Arrivata qualche mese prima a Creta al seguito del marito, Emilia aveva sperimentato più degli altri la solitudine e la frugalità della vita sull’isola e si preparava ora ad una nuova avventura confidando nell’esistenza di «un Dio per gli archeologi». Su di lui forse contavano anche gli uomini che formavano questa prima spedizione, condotta da Halbherr con l’idea di consolidare la presenza italiana nel Mediterraneo. Al capomissione poteva essere di difetto l’età, 53 anni, ma l’impresa «a base di carabine» che si accingeva ad avviare era destinata ad altri, a quei colleghi giovani a cui era necessario aprire la strada. Solo De Sanctis in realtà accettò di avventurarsi nel tour finanziato dal Banco di Roma che portò la missione da Tocra a Derna e poi da Bengasi a Tripoli, attraverso territori ricchi di rovine.

Altri rimasero a Creta o in Italia, spaventati dall’idea di inoltrarsi in regioni prive di stabilità e interessati piuttosto a sviluppare la propria carriera di accademici o funzionari del settore delle antichità. Di lì a poco però, l’archeologo Salvatore Aurigemma e il berberista Francesco Beguinot si risolsero a partire, prendendo parte ad una seconda esplorazione compiuta in due fasi nel 1911 e riportando un’esaltante immagine del territorio. L’entusiasmo con cui i due scrivevano a Halbherr soprattutto della Cirenaica derivava dalla scoperta di un vero e proprio giacimento di reperti, di una «miniera ricchissima e intatta» della cui natura in pochi erano riusciti ad avere in passato piena consapevolezza. La loro euforia svelava anche l’importanza del passaggio di mano tra «vecchi» e «nuovi giovani» tradottosi nell’ampliamento e nel ricambio di quello che Halbherr chiamava a Creta lo «stato maggiore del nostro piccolo esercito di esploratori». Nuove figure si lanciavano ora in imprese che i cambiamenti politici dell’area rendevano per la prima volta possibili. Questi ultimi si avveravano nel segno della tensione, della spinta condivisa da vari paesi ad approfittare della debolezza dell’impero ottomano, forzando la mano nelle relazioni internazionali in vista di futuri assetti di potere. In questo contesto, l’archeologia d’oltremare godette di un nuovo sostegno espresso innanzitutto dal governo, pronto a sostenerne le esplorazioni all’insegna di una segretezza e di una riservatezza riflesso di ambiziose mete politiche; quindi dalla stampa, promotrice di un nuovo interesse per la disciplina, tradottosi nel rafforzamento dell’immagine eroica messa già a punto per Creta.

Quotidiani e riviste riservarono ampio spazio non solo alla modalità e ai risultati delle esplorazioni compiute dalla Missione lungo la fascia costiera della Libia, ma anche al ruolo fondamentale degli studiosi, capaci di far riemergere i fili di un passato tutto ancora da magnificare. Sulle pagine del «Corriere della Sera» come dell’«Illustrazione italiana», del «Giornale d’Italia» come della «Tribuna», Halbherr e i «suoi» giovani vennero ritratti come arditi pionieri, pronti a sfidare il pericolo per portare avanti un’opera di civilizzazione da tutti condivisa.

Quest’ultima venne descritta come attesa e desiderata o, al contrario, rifiutata e ostacolata da una popolazione locale alternativamente pronta a prodigarsi in «infinite e commoventi manifestazioni di simpatia» o, all’opposto, a boicottare e ad attentare all’incolumità degli studiosi. In ogni caso, gli «austeri sacerdoti della scienza» approdati in Libia stavano lì a dimostrare il progresso degli studi archeologici italiani e la loro funzione di apripista in un piano di conquista del territorio a cui nessun ostacolo doveva frapporsi. Neppure quelli rappresentati dagli interessi delle altre scuole archeologiche, spinte ad approfittare della debolezza dell’impero per accaparrarsi nuovi permessi di scavo. Le tensioni politiche si riversarono allora sul terreno della ricerca scientifica, dove la «gara pacifica tra le nazioni» venne rapidamente rimpiazzata dallo scontro aperto per il controllo di eventuali, future aree d’indagine.

Che il clima stesse degenerando anche nel campo delle esplorazioni archeologiche fu chiaro già nelle prime settimane trascorse in suolo libico dalla Missione. L’ostilità o la semplice freddezza con cui il direttore e i suoi vennero accolti lungo il tragitto erano infatti poca cosa rispetto alla tensione vissuta con i veri rivali sul campo, i colleghi dell’American Archaeological Institute indaffarati ad ottenere i permessi di scavo per il sito più ambito del territorio: Cirene. Lontani i tempi in cui avevano unito le forze per esplorare Creta e pubblicare i risultati delle ricerche sull’isola, italiani e statunitensi si fronteggiavano ora a colpi di accuse. Per i primi, gli Usa costituivano una «seria minaccia» non solo per la futura attività di scavo ma «per il nostro avvenire politico in questo paese». Ragione per cui Halbherr ribadiva «il dovere di impedire in tutti i modi» che l’attività americana si avviasse nel territorio conteso. In questo, il capomissione venne spalleggiato dall’ambasciatore italiano Edmondo Mayor, il quale fu particolarmente attivo nello screditare gli statunitensi presso le autorità ottomane, ricordando loro le centinaia di reperti prelevati dai territori dell’impero e allestiti nei musei d’oltreoceano. «Ognuno di essi – scriveva –, sotto lo scienziato, cel[a], e male, il saccheggiatore»: motivo per cui era doveroso escluderli dalle indagini da aprirsi nella regione.

Con un crescendo che esplose con il misterioso omicidio dell’archeologo Herbert Fletcher De Cou, di cui gli italiani vennero accusati di essere i mandanti, due scuole scientifiche troncavano i propri rapporti divenendo l’una dichiaratamente ostile all’altra: a ridosso dello scoppio della guerra, per Halbherr la missione statunitense non era altro che «una missione nemica» da scacciare dal paese, mentre per Richard Norton, suo direttore, quella italiana era un insieme di banditi, pronti a portare in Libia «the lurid civilization of the Neapolitan Camorra and the hospitable brigantage of Sicily».

Il clima di tensione respirato e alimentato dagli archeologi ruppe il ‘patto di cortesia’ tra loro esistente fino a qualche anno prima. L’ambizione di potere trascinò con sé le ragioni della scienza, disponibile a farsi promotrice della spinta al controllo di nuovi territori e, di conseguenza, del loro passato per larga parte oscuro. Come chiariva Halbherr nella sua corrispondenza con De Sanctis nei convulsi mesi a cavallo tra 1910 e 1911, attivarsi, ognuno con le proprie competenze, per l’affermazione nazionale in Libia rappresentava un dovere morale, un obbligo, un segno estremo di patriottismo a cui non si doveva né poteva rinunciare. «La Missione archeologica – scriveva da Derna il 24 maggio 1911 – non deve essere soffocata: essa deve mantenersi, radicarsi in mezzo alle difficoltà, formare il perno di quello che sarà, se la regione diverrà nostra, l’Istituto italiano per l’esplorazione del settore centrale dell’Africa del Nord».

L’archeologia faceva propria la spinta colonialista di un paese pronto ad approfittare dei mutamenti in corso nel Mediterraneo.

Al tempo stesso, le forze al governo coglievano il ruolo della disciplina nel sancire la presenza italiana nell’area, impiegandola come strumento di forza per «penetrare», ormai non più pacificamente, all’interno del paese. In questo senso andò l’invito a Halbherr a subordinare «il punto di vista scientifico a quello politico», predisponendo subito un piano di scavi adeguato a chiarire le intenzioni italiane alle autorità locali e, più in generale, agli attori internazionali. I tentennamenti e i vagheggiamenti che avevano a lungo compresso l’attività cretese lasciavano ora il posto alla «furia» del console italiano, che chiedeva di abbandonare ogni indugio e «scavare subito e all’impazzata».

Se anche Halbherr avesse voluto, non sarebbe stato comunque possibile farlo in un contesto in cui i dissidi esplodevano e la guerra si preannunciava come loro sbocco finale. Le rovine rimasero per il momento inaccessibili agli studiosi che dovettero attendere a lungo prima di «porre la zappa sul terreno»: nel frattempo l’archeologia divenne un terreno immaginifico animato da attori il più delle volte estranei alla disciplina, in grado però di carpirne il risvolto evocativo e di piegarlo alla retorica della conquista.

A ridosso della guerra, quest’ultima dominava il discorso pubblico italiano che indicava nel conflitto lo strumento per resuscitare l’economia nazionale, risolvere l’«eccedenza» demografica, restituire dignità alla nazione intaccata dalle precedenti disavventure coloniali. Con la guerra, l’Italia sarebbe rinata non solo dal punto di vista economico ma anche morale, grazie alla sconfitta del grigiume e della miopia di una classe politica inetta e per nulla audace, incapace di vedere la strada e di guidare le sorti future del paese. Cavalcando questi temi, enfatizzando paure ed emozioni ad essi connesse, una minoranza di individui, gruppi e sodalizi riuscì in breve a guadagnare consenso, prospettando una palingenesi in grado di ridefinire la stessa italianità, radicata nel tempo, compressa nel presente, desiderosa di tornare a splendere per mezzo di una nuova rinascita.

Quell’italianità trovava nella Roma antica la propria origine, la Roma conquistatrice di terre e di popoli che ora veniva rispolverata nelle sue vicende e nelle sue immagini offrendo ad artisti, intellettuali, giornalisti e poeti l’occasione di esercitare la propria penna e il proprio talento. Da Gabriele D’Annunzio a Giovanni Pascoli, passando per una miriade di altre voci, il mito dell’Urbe venne rimodulato in chiave moderna e piegato alle esigenze propagandistiche di una narrazione che ancorava l’Italia al suo glorioso passato, indicando nella Libia il paese in cui tornare a far risplendere l’impero.

[…] La guerra e la propaganda trasformarono il territorio libico in uno spazio di racconto e di memoria, in un testo disseminato di segni che davano ai novelli legionari la possibilità di autoriconoscersi in un passato comune; a quanti invece assistevano alla guerra da casa, l’opportunità di comprendere e percepire emotivamente l’eredità racchiusa nel territorio invaso. In questa direzione risultò assai efficace la rappresentazione anche visuale di paesaggi disseminati di rovine, isolate nella loro magnificenza e proiettate su uno scenario di abbandono che ne dimostrava ancora di più la straordinaria grandezza. Questa sorta di poeticizzazione del territorio stabilì una specifica relazione simbolica tra il luogo e la comunità che ne reclamava il possesso, finendo con il delineare una geografia del potere attraverso cui un nuovo campo di senso rendeva comprensibile il territorio di cui l’Italia si candidava «di nuovo» a guidare lo sviluppo.

Grazie a questo processo di narrativizzazione, nel giro di poco tempo l’archeologia divenne uno spazio discorsivo catalizzatore di temi, motivi e visioni connessi alla ridefinizione dell’identità nazional-imperiale di un paese proiettato verso orizzonti politici nuovi.

Scopri il libro:

Peter Haffner Fra gli autori che L’hanno influenzata in maniera significativa, ce ne sono due che non provengono dal recinto della Sua specializzazione, cioè dalla sociologia: lo scrittore Franz Kafka e lo psicologo Sigmund Freud. Che cosa hanno da dirci sulla conditio humana del presente, sulla nostra vita?

Peter Haffner Fra gli autori che L’hanno influenzata in maniera significativa, ce ne sono due che non provengono dal recinto della Sua specializzazione, cioè dalla sociologia: lo scrittore Franz Kafka e lo psicologo Sigmund Freud. Che cosa hanno da dirci sulla conditio humana del presente, sulla nostra vita?

Sentiamo che visto che è così poca, e noi così tanti, sta finendo. È talmente preziosa che la chiamiamo l’oro blu. Diciamo che le guerre del futuro si combatteranno per lei. Oppure, anche peggio, che ci annegherà tutti, perché il diluvio universale deve ancora venire.

Sentiamo che visto che è così poca, e noi così tanti, sta finendo. È talmente preziosa che la chiamiamo l’oro blu. Diciamo che le guerre del futuro si combatteranno per lei. Oppure, anche peggio, che ci annegherà tutti, perché il diluvio universale deve ancora venire.